그 물음은 제주4.3사건을 알고 난 뒤에야 풀렸다.

'마지막 빨치산이 체포된 마을'

2011년 마당 텃밭을 정리하다가 탄피를 발견했다. 마을 근처에 군부대도 없고, 한국전쟁을 겪지 않은 마을에서 탄피라니 참 신기했다. 탄피의 출처가 궁금했다. 찾아보니 이 탄피가 70년 전 제주를 공포에 몰아 넣은 제주 4.3과 관련이 있다는 사실을 알아냈다.

1957년 제주의 마지막 빨치산이었던 오원권이 송당리에서 체포됐다. 한국전쟁이 끝난 뒤에도 오원권은 귀순을 거부하고 버텼다. 토벌대의 회유와 압박에서 버티던 오원권은 고향인 송당리를 찾았다가 생포됐다.

"내가 산에 들어갈 때 8개월이었던 아들이 지금은 10살이 되었을 것이다. 빨리 보고 싶다. 부친은 지금 83세다. 부친을 모시고 아들놈하고 농사나 지어 나가면서 살게 되었으면 좋겠다." (오권권이 생포돼 조사를 받은 후 언론사 회견에서 남긴 말)

오원권의 고향이었던 ‘송당리 장기동’이 어딘지 궁금해 마을 사람들에게 물어봤지만 대답을 회피했다. 중산간마을이었던 송당리는 1948년 군경토벌대에 의해 초토화됐다. 해변가로 강제 이주됐던 마을 사람들이 돌아왔어도 ‘장기동’은 재건되지 못했다. 마지막 빨치산의 고향이라 그랬다는 소문도 있었다.

'관광지마다 숨겨진 처절한 죽음의 흔적'

송당 마을 주변에는 유독 오름이 많다. 특히 ‘다랑쉬오름‘은 오름의 여왕이라고 불릴 정도 경관이 빼어나 많은 관광객이 찾아온다. 그러나 다랑쉬오름은 유골 11구가 발굴된 곳이기도 하다. 여자 3명과 아홉 살 어린이가 포함된 유골의 주인들은 구좌읍 종달리와 하도리 주민들이었다. 토벌대를 피해 다랑쉬굴에 숨었던 주민들은 군경이 굴 입구에 불을 피워 넣은 연기에 질식돼 하나둘씩 죽어갔다.

"돌 구석, 땅속에 코를 파묻고 죽어 있었던 사람들은 눈, 코, 귀에서 피가 나서 형편없었다. 하도리 주민 한 사람은 손톱이 없을 정도로 땅을 파던 모습 그대로 죽어 있었다" (다랑쉬굴에 있다가 가까스로 빠져나와 죽음을 면한 종달리 주민 채정옥씨 증언)

마을 곳곳에서 제주4.3사건의 흔적이 발견됐어도, 마을 사람은 결코 입 밖으로 꺼내지도 알려주지도 않았다. 수십 년이 지난 산골마을에서도 제주4.3사건은 금기어였다.

강정해군기지를 취재하면서 ‘육지 경찰’이라는 말을 들었다. 경찰이면 다 같은 경찰이지 육지 경찰은 뭐냐는 궁금증이 생겼다.

'주작으로 오해받은 제주 4.3사건'

제주 4.3사건 당시 서북청년단은 ‘빨갱이는 모두 죽여라’는 이승만의 명령에 따라 제주에서 경찰로 활동했다. 육지에서 내려온 경찰(서북청년단)은 폭행과 강간, 무자비한 고문과 살인을 일삼았다. 제주도민에게는 ‘저승사자’였다. 아직도 육지 경찰은 제주도민에게는 공포의 대상이다.

제주 4.3 사건을 다룬 영화 <지슬>에 보면 아편에 취해 광기를 벌이며 마을 주민을 무참히 학살하는 '김 상사'라는 인물이 등장한다. 아편에 취한 김 상사가 작전 나가는 부하들에게 "계집애도 하나 잡아와"라고 지시하는 장면도 나온다.

김 상사와 같은 인물이 제주 4.3사건에도 실존했다는 글을 쓴 적이 있다. 김 상사와 흡사한 탁성록은 청소년 구독 불가라고 할 정도로 끔찍한 강간과 고문, 살인을 저질렀다. 그나마 온라인 특성상 순화시켰지만, 너무 잔인해 ‘주작’(지어낸 이야기) 아니냐는 오해도 발생했다.

‘서청 경찰’ 하루에 한 명 이상 죽이지 않으면 밥맛이 없다

제주도민에게 육지 경찰은 ‘저승사자’이자 공포의 대상이다. 이런 트라우마는 여전히 제주에 남아 있다.

'부끄러운 역사라도 말해야 한다'

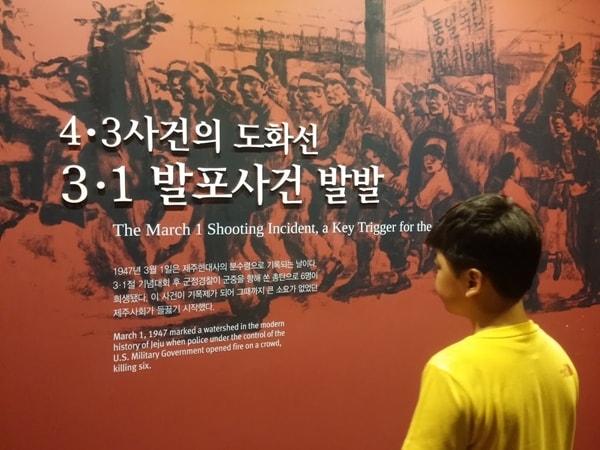

얼마 전 tvN 예능프로그램 ‘알쓸신잡2’에서 제주 4.3사건을 언급했다. 예능프로그램에서 제주4.3사건을 말했다는 자체가 놀라웠다. 하지만 4.3사건의 배경이 됐던 3.1발포 사건은 나오지 않았다.

해방 이후 제주도는 극심한 실업난과 식량부족, 전염병 창궐로 도민의 삶이 극도로 나빴다. 그 와중에 경찰로 복귀한 친일 경찰들은 미 군정 관리들의 무능을 틈타 수탈과 폭력을 행사했다. 1947년 제주 북초등학고에서 있었던 3.1절 기념식에서 기마경관의 말에 어린아이가 다쳤다. 경찰은 처벌을 요구하던 도민을 향해 총을 발포해 초등학생을 포함해 6명을 죽였다. 이 사건 이후 제주 전역에서는 500명 이상이 검거됐고, 이듬해 4.3사건이 발생했다.

언론이 제주4.3을 다루는 방식은 두 가지이다. 제주4.3사건이 남로당 중앙당 지령 때문에 발생했다며, 단편적으로 ‘보수와 진보의 사상 대결’로 기사를 쓰거나 혹은 ‘아픈 역사’로 ‘화해’만을 강조한다.

기계적 중립으로 제주4.3사건을 보도해서는 안 된다. 정확하게 사건의 원인과 가해자를 알려줘야 한다. 그들을 처벌하기 위함이 아니다. 나중에라도 벌어질 무자비한 살육과 고문, 강간 등을 막기 위함이다. 아직도 극우 보수 중에는 '빨갱이는 죽여야 한다'라고 말하는 이도 있다.

제주4.3사건은 오랜 세월 말할 수 없는 금서와도 같았다. 육지에서는 몰라서 알려주지 않았고, 제주에서는 죽을까 봐 말하지 않았다.

차마 입에 담기 부끄러운 역사라도 말해야 한다. 아이들에게 보여줄 수 없는 19금으로 분류된다고 해도, 그날의 이야기는 있는 그대로 말해줘야 한다. 역사의 판단은 읽는 자의 몫이기 때문이다.

제주4·3 바로 알기 프로젝트

관련기사

키워드

#지슬 #제주 4.3사건 #제주 4.3바로알기프로젝트 #송당리 #오원권 #다랑쉬오름 #다랑쉬굴 #오름 #외지민 #육지경찰 #서청 #이승만 #빨갱이 #금서 #제주도 #3.1발포사건 #기마경찰 #초토화작전

아이엠피터(임병도)

impeter701@gmail.com